|

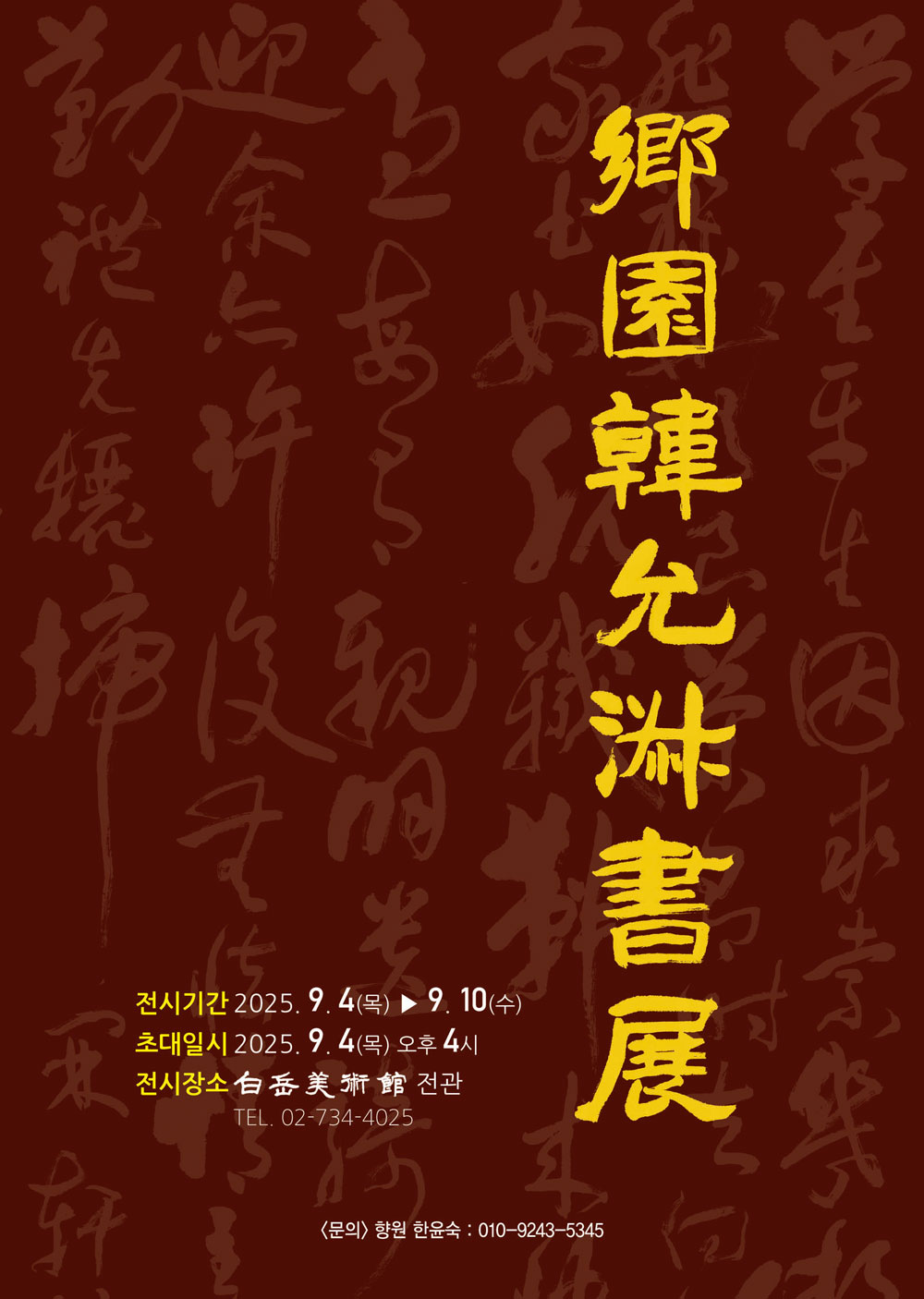

향원 한윤숙 서예전, 졸(拙)의 미학으로 본 한국 서예 정체성의 재해석

향원 한윤숙 작가의 서예전이 9월4일 부터 9월10일 까지 인사동 백악 미술관 전관에서 열린다. 이번 전시는 “한국 서예 정체성이란 무엇인가”라는 물음을 다층적으로 다루며, 전통의 창신성과 개인의 주체성을 어떻게 결합할지에 대해 관람객과의 대화를 이끌어낸다.

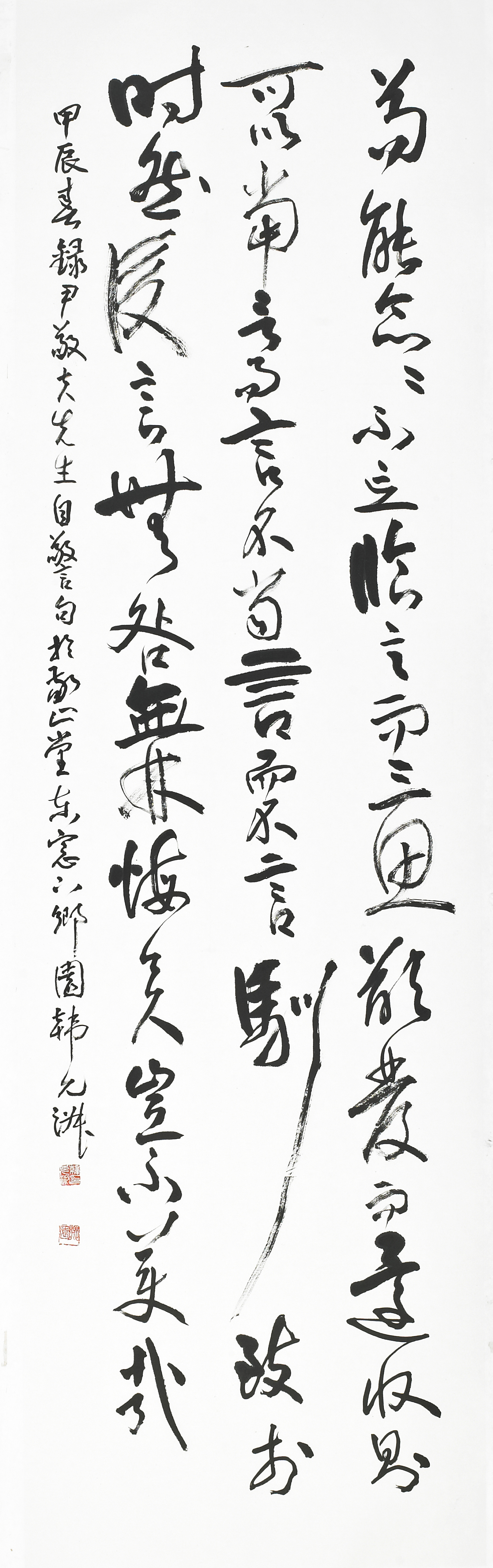

臨言三思 / 60×205cm

전시는 도연명의 고전적 서사에서 출발해 현대적 예술실천으로 이어지는 ‘수졸(守拙)’의 태도와, 조선 후기 주체적 서예정신의 계보를 교차시킨다.

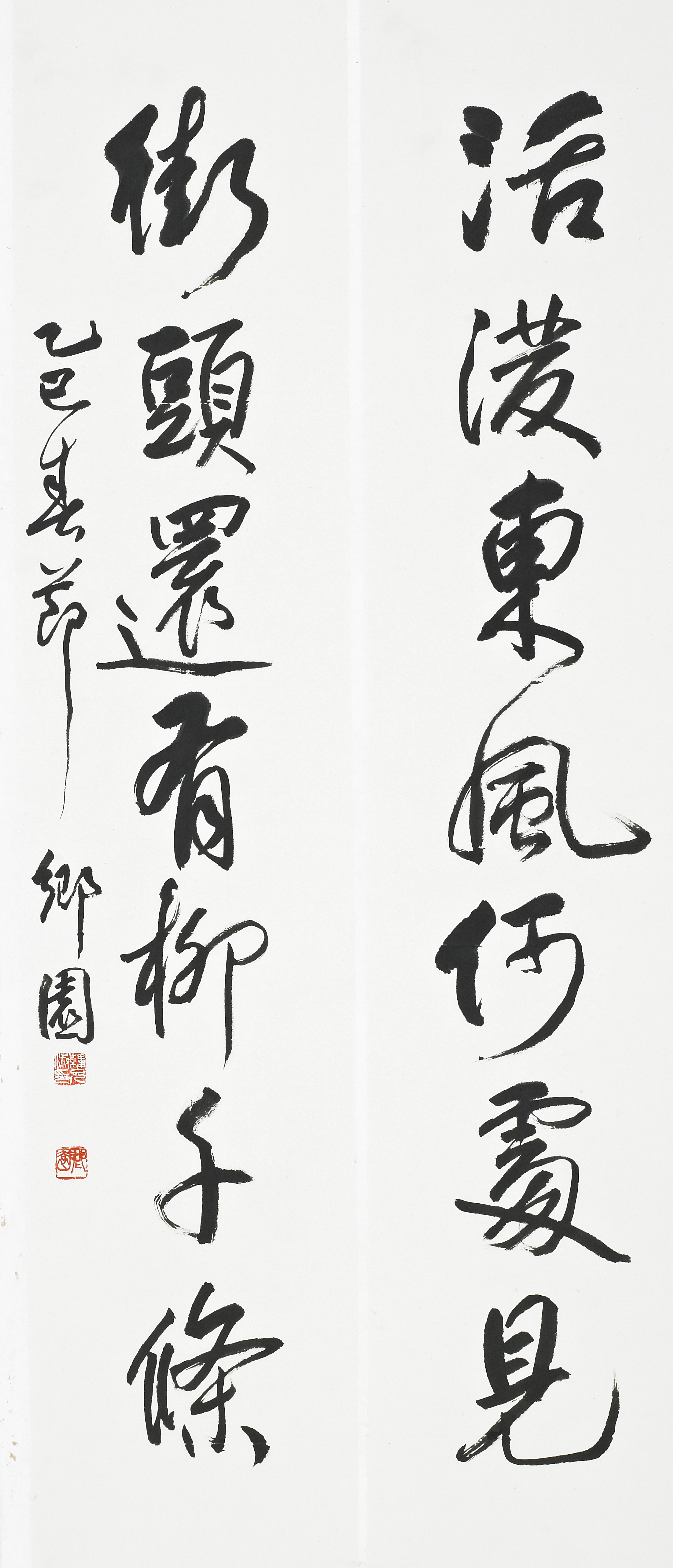

東風 / 20×100×2cm

전시의 핵심 주제는 두 축으로 요약된다. 첫째는 한국 서예의 정체성을 무엇으로 정의할 것인가에 대한 문제다. 전시는 도연명의 귀전원거에서 보듯, 물질적 번영이나 외형적 성공에 의존하지 않는 ‘수졸’의 삶에서 서예의 본질적 태도를 찾으려 한다. 조민환 교수의 견해를 빌리면, “도연명이 강조한 수졸은 현재의 삶에 만족하고 세속에 얽매이지 않는 겸하의 자세로 이어진다”는 점을 현대 예술가의 실천성과 연결해 본다. 이 관점은 전시 속 글귀 선택과 창작의 방향성을 해석하는 중요한 기준점이 된다.

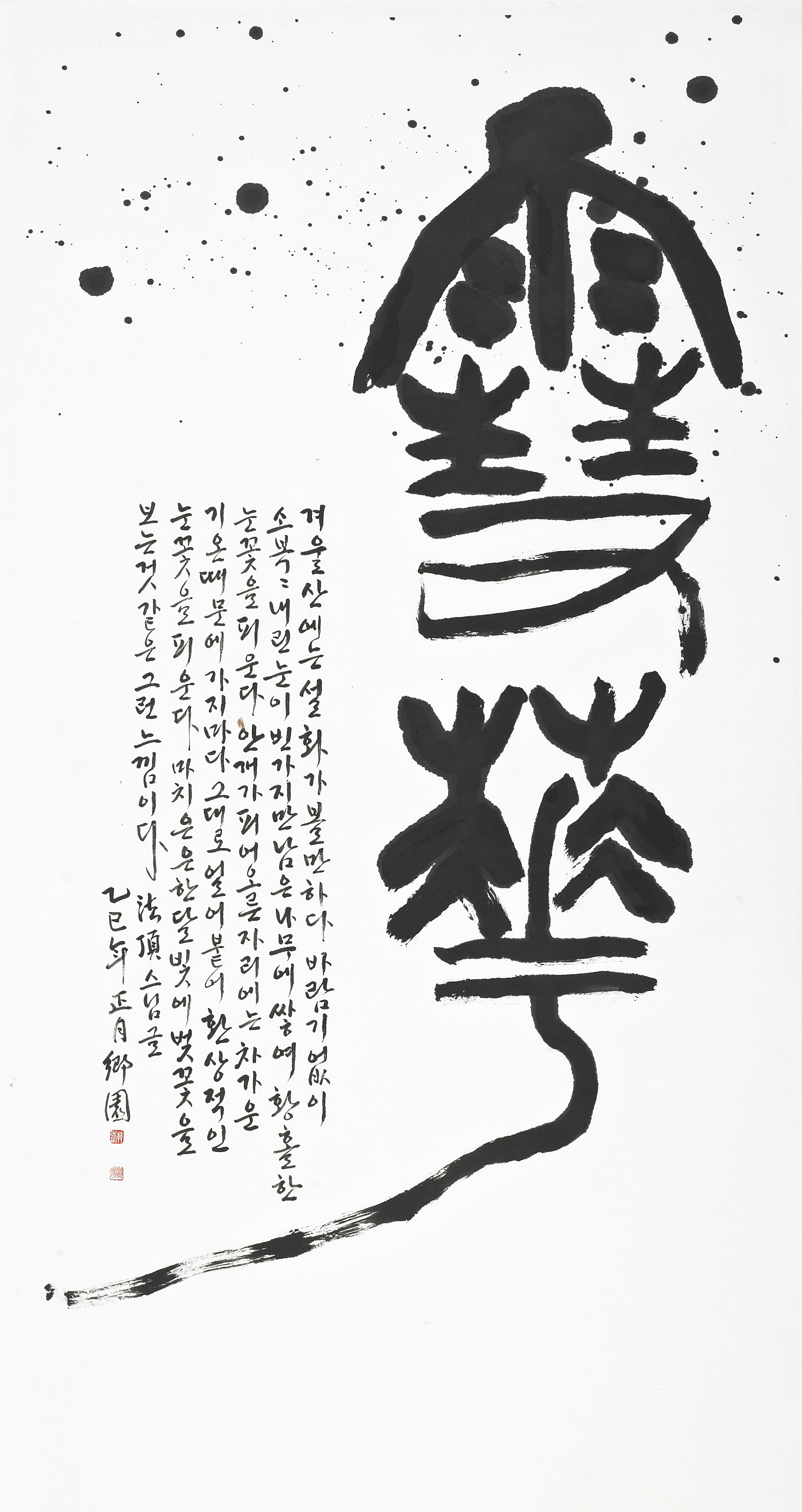

雪花 / 70×135cm 둘째 축은 서예의 주체성과 창신성을 동시에 모색하는 구성이다. 전시는 이광사, 홍양호, 이덕무, 정약용, 김정희, 허목, 박제가, 박지원 등 조선 후기의 주체적 인물들이 남긴 글귀를 중심에 두어, “살아 있는 생명체로서의 서예”라는 이광사의 사유를 현대적으로 해석한다. 이광사의 말처럼 서예를 “살아 있는 글자”로 바라보는 시선은, 전시가 단순한 사료 전시에 머무르지 않고 현장성(cont contemporaneity)과 실천성을 강조하는 방향으로 이어진다. 조민환 교수의 맥락을 참고한 해설은 관람객이 글귀와 형상 간의 관계를 통해 서예의 현대적 의미를 체험하도록 유도한다.

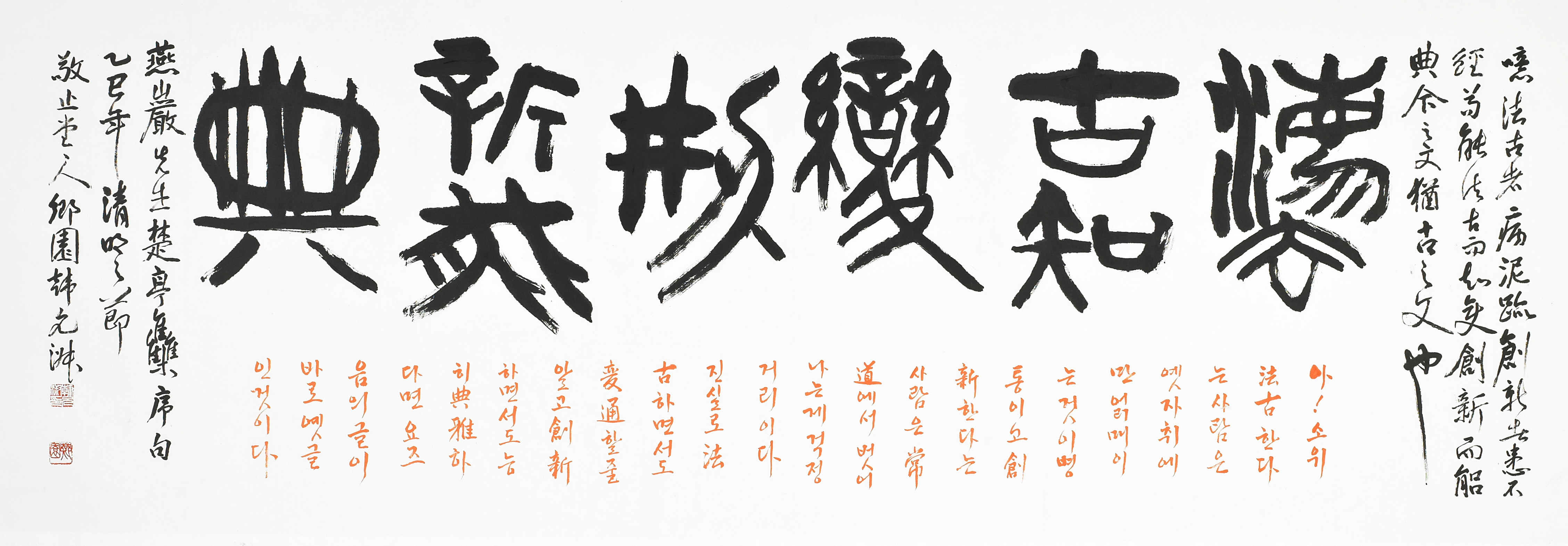

法古知變 創新能典 / 205×70cm

전시 구성의 특징은 두 가지 키워드로 정리된다. 하나는 글귀의 인물성과 당시의 사유를 현대적 시선으로 재구성한 점이고, 다른 하나는 ‘일기분(逸氣分)’과 ‘졸(拙)’의 미학을 시각적으로 구현한 창작 행위이다. 전시는 이광사의 붓놀림에서 드러나는 자연스러운 기세와 천기조화를 바탕으로, 여장부적 기세를 포함한 강한 주체성을 작품으로 드러낸다. 특히 ‘졸’의 다층적 의미를 재해석한 작품들에 관람객의 시선을 집중시키며, 교묘함보다 순진하고 담박한 행위를 통한 창작의 정체성에 주목한다. 정종로의 양졸당기를 형상화한 작품은 졸함이 본분을 지키며 세속을 겸손히 벗어나려는 태도를 시각적으로 표현한다는 점에서 전시의 핵심 메시지와 맞물린다.

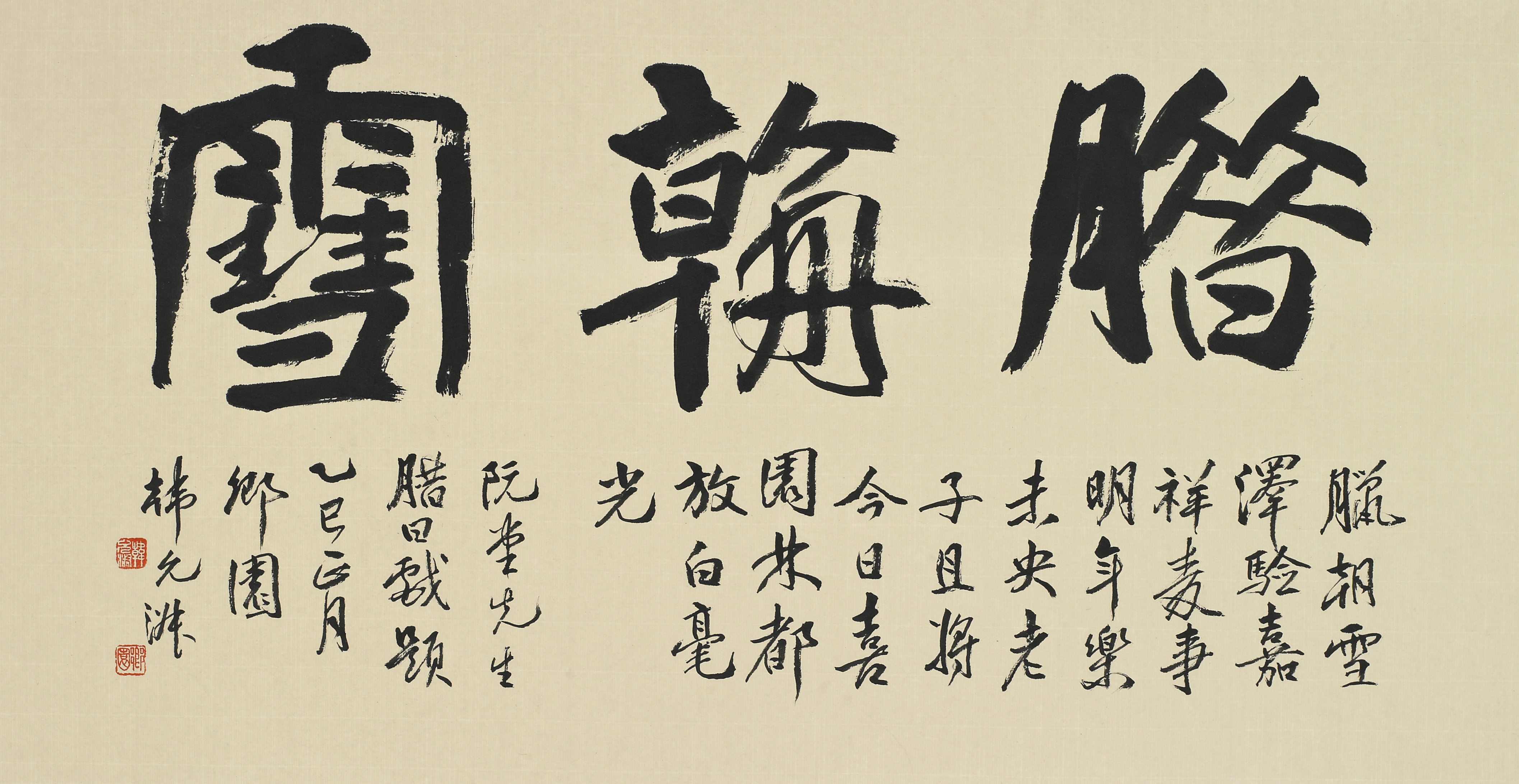

臘朝雪 / 60×30cm 전시에서 만나는 주요 대목으로는 구유(舊遊) 대목의 재해석과 졸의 미학을 담은 창작들, 그리고 법고지변(法古知變)과 창신능전(創新能典) 같은 유학사의 흐름에서 벗어나 현재적 관점으로 재구성된 문구들이 있다. 구유의 일리기분(逸氣分) 붓놀림은 살아 있는 글자의 생동감을 체험하게 하며, 용졸(用拙) 시리즈는 창작의 자유와 주체성을 강조하는 메시지를 전한다. 관람객은 글귀의 맥락과 시각적 형상을 통해 전통의 언어가 어떻게 현대의 미감으로 재탄생하는지 체감하게 된다.

조선풍 / 70×105cm

또한 조민환 교수는 “한국 서예의 정체성은 과거의 전통을 존중하면서도 현대적 실천성과 개인의 주체적 자유를 포용하는 방향으로 재구성되어야 한다”고 지적한다. 이광사의 서예정신에 대해 “서예란 살아 있는 생명체다”라는 관점을 통해 전시가 살아 숨 쉬는 현장임을 강조한다. 이처럼 전시는 글귀의 선택과 창작의 미학을 통해, 정체성에 대한 대화를 시민과 공유하는 공간으로 기능한다.

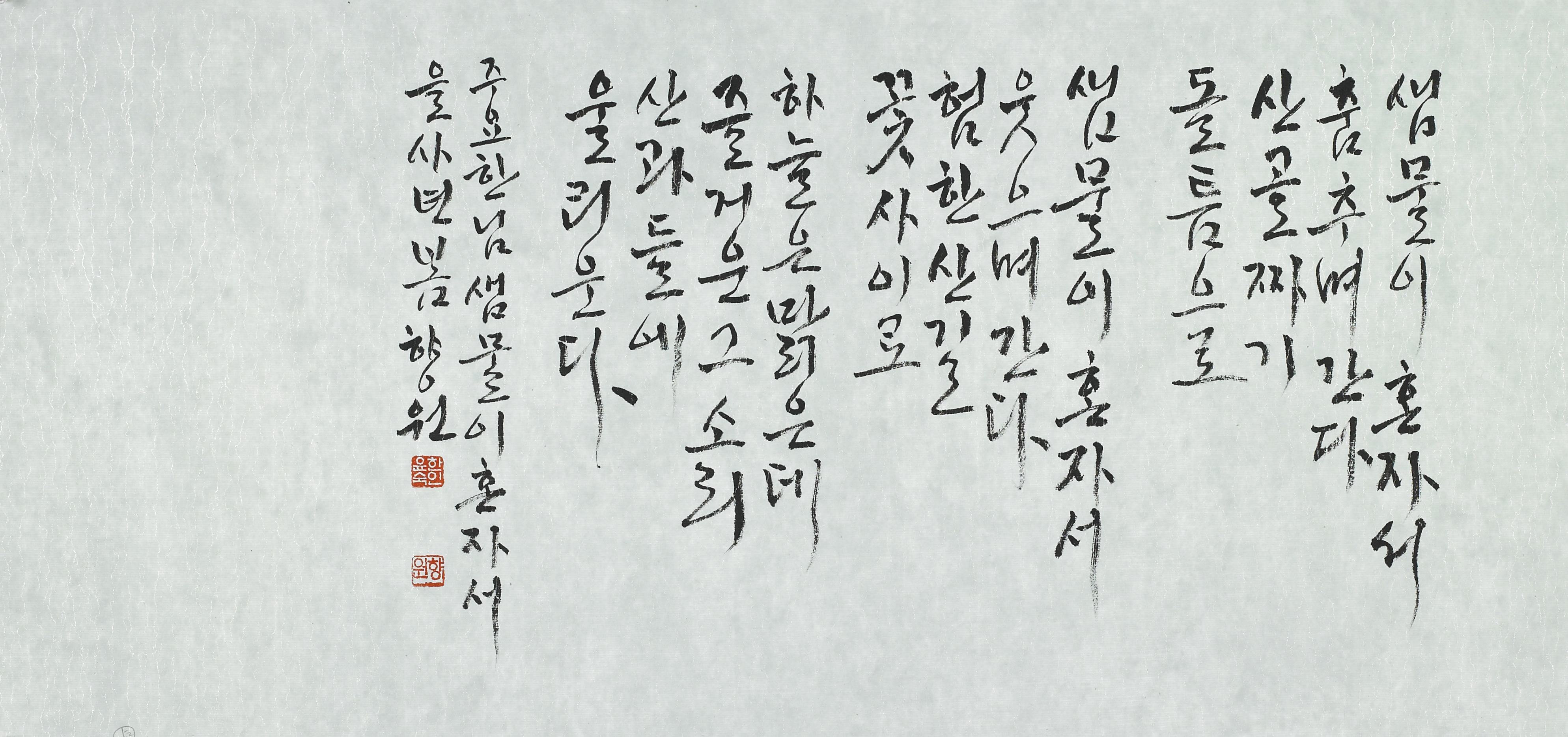

샘물이 혼자서 / 74×35cm 관람 포인트로는 세 가지를 강조한다. 첫째, 주체성과 창신성의 공존이다. 작가가 선택한 글귀와 형상이 각 글자마다의 역사적 맥락과 개인적 실천 의지를 어떻게 드러내는지 주의 깊게 관찰해야 한다. 둘째, 졸의 미학 체험이다. 전시의 다층적 졸 관점을 통해 관람객이 자기 내면의 경계와 창작의 여지를 느끼도록 구성되어 있다. 셋째, 현대적 해석의 가능성이다. 전시를 계기로 한국 서예의 정체성을 새롭게 정의하는 대화를 지역사회와 공유하는 기회로 삼아야 한다는 것이다.

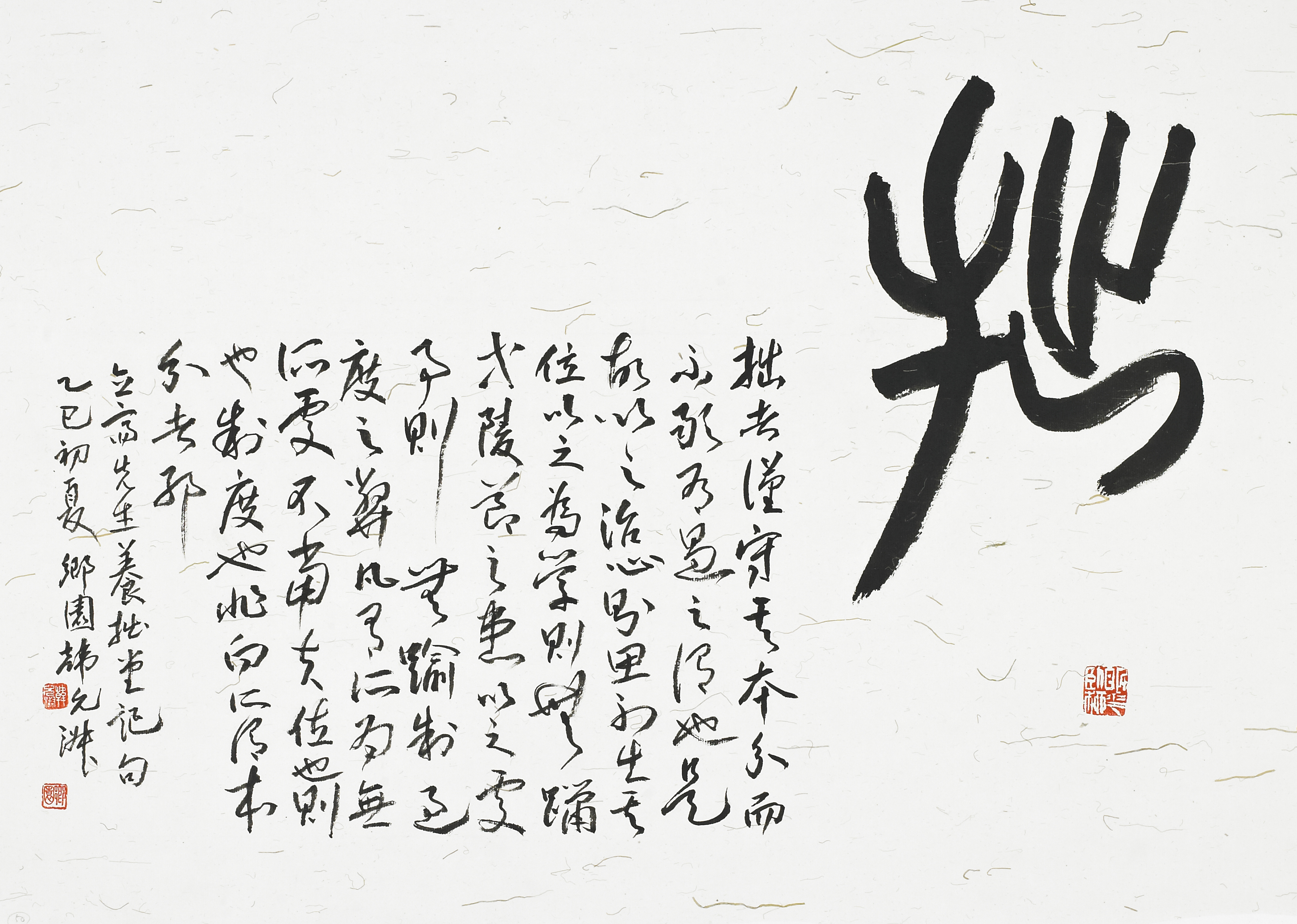

拙 / 64×47cm

향원 한윤숙 작가의 이번 서예전은 한국 서단의 정체성에 대한 담론을 한 차원 확장시키려는 시도다. 개인의 주체성(자립적 삶의 태도)과 전통의 창신성 간의 균형을 놓치지 않는 방향으로, 졸의 미학이 서예의 본질에 어떤 질문을 던질 수 있는지 보여 준다. 전시를 통해 관람객은 “자유로운 창작과 전통의 존중이 함께 어우러질 때 비로소 한국 서예의 정체성이 선명해진다”는 메시지에 가까이 다가갈 수 있을 것이다.

-글씨21- |