|

“할 말은 많지만 그게 다 무슨 소용이랴” - 김정희의 《자화상》- 한 노인이 종이 앞에 앉았다가 자신의 모습을 화폭에 옮겨놓았다. 누군가의 주문에 의해 그린 그림은 아닐 터이다. 나는 지금 160년도 더 된 그의 자화상 앞에 앉아 그의 붓끝 하나하나를 따라가 본다.  김정희, 《자제소조(自題小照)》 32×23.5㎝. 선문대학교박물관 의관과 격식을 갖춘 조선의 여타 초상화와 달리 평상복 차림의 소박한 모습이다. 왼쪽 어깨가 기우뚱하게 올라간 주인공의 상반신이 중앙 하단에 위치해 있다. 그림은 가는 먹선 위주로, 특히 주름과 수염을 꼼꼼하게 그렸다. 화면 속 노인은 얼핏 보아 육십은 훌쩍 넘어 보이며, 마른 체구에 초췌한 모습으로 화면 밖을 응시하고 있다. 머리카락과 구레나룻, 수염조차 정돈이 안 되었고, 주름은 살아온 세월만큼 움푹 움푹 파였다. 야무지게 닫은 입술엔 ‘할 말은 많지만 그게 다 무슨 소용이냐’며 쉽게 열 것 같지 않다.

화면 속 주인공은 ‘누구나 알고 있지만 누구도 알지 못한다’는 추사 김정희(1786~1856, 정조 10~철종 7)다. 그는 경사(經史)는 물론 불교, 금석․고증, 서예, 회화 등 전방위의 영역에서 독보적 자취를 남긴 조선 말기의 문인이다. 조선시대에 초상화를 남긴 사람은 국왕으로부터 문무관에 이르기까지 수없이 많으며, 주인공의 신분과 공로를 한껏 드러내기 위한 장치들도 여럿 구사했다. 그러나 조선의 초상화 가운데서도 이토록 담박하면서도 전신사조(傳神寫照)의 화론을 내밀화한 작품을 만나기란 쉽지 않다. 그중 자화상을 남긴 인물로 공재 윤두서, 표암 강세황 등이 떠오르지만 그들과 다른 추사만의 체취가 감지된다.

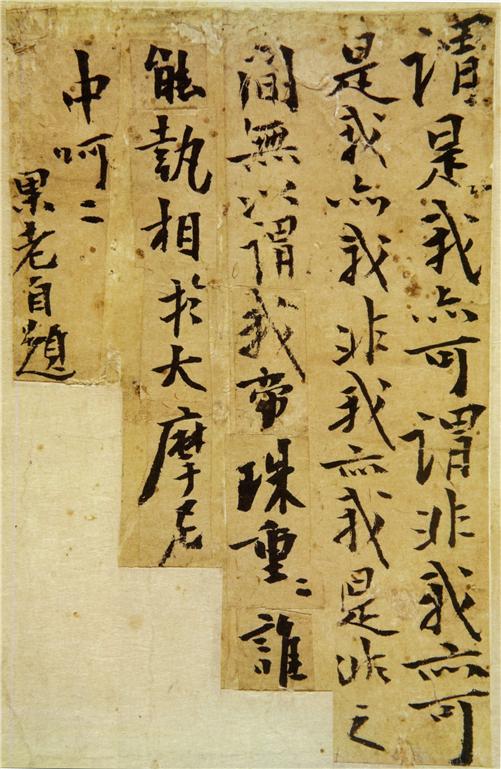

화면의 우측 상단에는 다른 종이에 써서 삐딱하게 오려 붙인 그의 화상찬(畵像讚)이 적혀 있다. 이 글에는 화면 속의 자신이 왜 그렇게 입을 야무지게 닫고 있는지에 대한 입장이 적혀 있다.

자제부분(自題部分) 謂是我亦可, 謂非我亦可. 是我亦我, 非我亦我. 是非之間, 無以謂我. 帝珠重重, 誰能執相於大摩尼中. 呵. 果老自題. (이 사람을 나라고 해도 좋고, 내가 아니라고 해도 좋다. 나라고 해도 나이고, 내가 아니라 해도 역시 나다. 시비를 가리는 사이에 나라고 할 수 없게 된다. 제석천의 구슬이 주렁주렁한데, 뉘라서 큰 여의주 속에서 실상을 잡아낼까? 껄껄껄... 과노(果老) 스스로 쓰다.) 문장 끝의 ‘과노(果老)’는 ‘과천(果川) 노인’이란 의미의 자호(自號)로, 그가 북청 유배에서 풀려나 아버지의 묘소가 있는 과천에 은거할 때인 1852년(철종 3), 즉 67세 이후의 초상임을 암시한다. 이 화상찬은 그의 문집 『완당선생전집』에 「자제소조(自題小照)」의 제목으로 실려 있는데, 생략한 글자와 일부 다른 글자가 있으나 전체적 맥락 차이는 없다.

김정희는 화상찬에서 자신의 초상에 담겨진 내면의 실상을 보아야지, 겉모습이 닮았는지의 시비에 집착해서는 안 된다는 점을 비유적으로 설파했다. 닮고 닮지 않고의 시비를 벗어난 존재의 실상(實相)이 무엇인지 아는 까닭에 ‘나라고 해도 좋고, 내가 아니라고 해도 좋다.’며 껄껄껄 웃는 여유까지 보였다.

그렇다면 그가 남긴 실상이 아닌, 어쩌면 종이쪼가리에 불과한 이 자화상의 실체는 무엇인가? 여기서는 ‘달을 가리키는 손가락’이라고 대답할 수밖에 없을 것 같다. 달을 가리키는 손가락 끝을 따라가다 보면 그것이 향하는 저쪽의 달이 있다. 그러나 달을 보는 것은 각자의 몫이다. 자신이 직접 보고 체험한 것이 아니면 귀하지 않기 때문이다. 그래서 그는 ‘누가 큰 여의주 속에서 실상을 잡아낼까?’라며 껄껄껄 웃는 선종풍(禪宗風)의 문자로 깨우침을 유도하고 있는 것이다. 실상은 문자에 의해 온전히 표현할 수 없지만, 문자를 쓰지 않고서 남에게 전할수도 없는 노릇이기 때문이다.

성인근 본지 편집주간 |